|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1989 baute der mittlerweile

weltberühmte spanische Architekt Santiago Calatrava das Tabourettli

zu einem "Cabaret mit Konsumation", um. Seither

trägt das Theater im ersten Stock die - zugegeben inoffizielle - Bezeichnung

"Europas schönstes Kleinkunsttheater".

|

|

|

|

|

|

|

Nachdem sich die Verantwortlichen

der Stadt Basel zu Beginn der Neunziger Jahre aus Kostengründen gegen

den geplanten Neubau der Wettsteinbrücke durch Santiago Calatrava

entschieden haben, bleibt das Tabourettli das vorläufig einzige

Basler Werk des genialen spanischen Architekten. Jährlich lockt es

ganze Scharen von Architektur interessierten Gästen aus der ganzen

Welt in das kleine Theater am Spalenberg. |

|

|

Fotos vom Fauteuil,

Tabourettli und Kaisersaal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aus dem Bericht der Denkmalpflege

"Der Spalenhof in Basel gehört zu den wichtigsten profanen Baudenkmälern

der Stadt. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde im 15. und

16. Jahrhundert zu einem repräsentativen Kaufmannssitz ausgebaut.

Der Skelettbau war in der Mitte stark eingesunken, der Dachausbau

brachte neue Belastungen für die gesamte Statik, und die Theaternutzung

erforderte eine akustische Isolierung hohen Ausmasses.

Nach vielen Projekten wurde der Vorschlag Santiago Calatravas ausgeführt:

Ein auf die Längsachse des Hauses ausgerichteter Fachwerkträger im

obersten Geschoss ruht auf einem Bock, der die Treppe zum darunterliegenden

Theaterraum des "Tabourettli" bildet. An ihm ist der grosse Saal in

Umkehrung der Kräfte aufgehängt. Diese statische Lösung ermöglicht

es, die Verluste an historischer Bausubstanz gering zu halten. Um

den Treppenbock hat Calatrava das Entree, im gotischen Zimmer das

Foyer und unter dem grossen Saal selbst - an einer Stelle, an der

das statische Gefüge gestört war - das Theater "Tabourettli" eingerichtet.

Hier durchdringen sich alte Bausubstanz und neue, organische Formen

assoziieren Elemente in eigenwilliger Weise." |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Notizen Santiago Calatravas

"Zunächst wurden wir um eine Beratung in statischen Fragen des Umbaus

gebeten; wir sollten die Tragstruktur des Gebäudes prüfen, welches

fast kein Fundament hatte. Eine Alternative war es, neue Elemente

mit den alten Strukturen zu vermischen; dies würde dem Gebäude eine

Tragstruktur geben. Dagegen hatten wir die Idee einer Treppenbrücke;

sie fasst alle Lasten in einer kräftigen Stütze zusammen, welche neben

den alten Teilen entlang führt und so jede Notwendigkeit schwerer

Tragelemente vermeidet. Auf diese Weise wirkt die Treppenbrücke zweifach:

als neues Erschliessungselement und als Tragwerk zum Ableiten der

Kräfte in das Mauerwerk des Gebäudes."

Zur Gestaltung des Tabourettli hielt Calatrava folgendes fest:

"Es sind drei Räumlichkeiten, aus deren Reihenfolge das Cabaret-Theater

entstand. Das Foyer und das Treppenhaus bilden die erste Räumlichkeit.

Garderobe und Treppe sind aus Stahl und Glas konstruiert. Das Pausenfoyer,

das als nächste Räumlichkeit folgt, ist aus einer gotischen Stube

entstanden, in der man eine verspiegelte hölzerne Garderobe installiert

hat. Der Saal wurde so umgebaut, dass drei vorhandene Säulen entfernt

wurden. Dies erforderte eine Aufhängung der Deckenkonstruktion, deren

Lasten auf das stählerne Treppenhaus umgeleitet wurden und somit zur

Hälfte auf diesem ruhen.

Die Stahlkonstruktion hat die Aufgabe, einerseits die Last von ca.

211 Tonnen in die Fundamente abzuleiten, andererseits einen Treppenaufgang

für das Cabaret-Theater Tabourettli und ein Verbindungspodest zwischen

dem Foyer und dem eigentlichen Theater zu schaffen. Für die Inneneinrichtung

wurden Möbel, Tische, Hocker und Lampen entworfen." |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

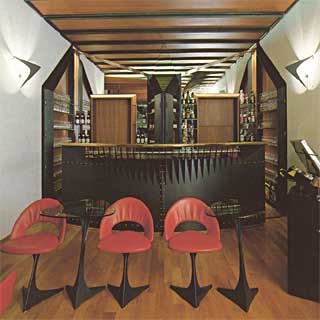

Die Bar des Tabourettli |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beurteilung von Calatravas

Werk

"Santiago Calatravas Werk spannt den Bogen vom Ingenieurbau über die

Architektur bis zum Innenraum und zum Design als Kunstwerk. Neue Tendenzen

im Innerräumlichen werden aufgespürt. Konstruktive Elemente und ökonomische

Fragen werden gleichermassen durchdacht. Der räumliche Zusammenhang,

der Übergang vom einen Material in das andere zeichnet die materialbetonte

Architektur aus."

Werner Blaser, in "Stahl und Form", 1991. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|